“El Sonido 13 es el que cronológicamente siguió a los doce (Do, Do#, Re, Re#, Mi, Fa, Fa#, Sol, Sol#, La, La#, Si), que tenía la música hasta el momento en que logré romper el ciclo clásico de los sonidos existentes. Lo designé así, porque me pareció -y me parece- la designación más clara, lógica, correcta que pude encontrar para el problema estético que he planteado ante el mundo: la Revolución Musical del Sonido 13”.

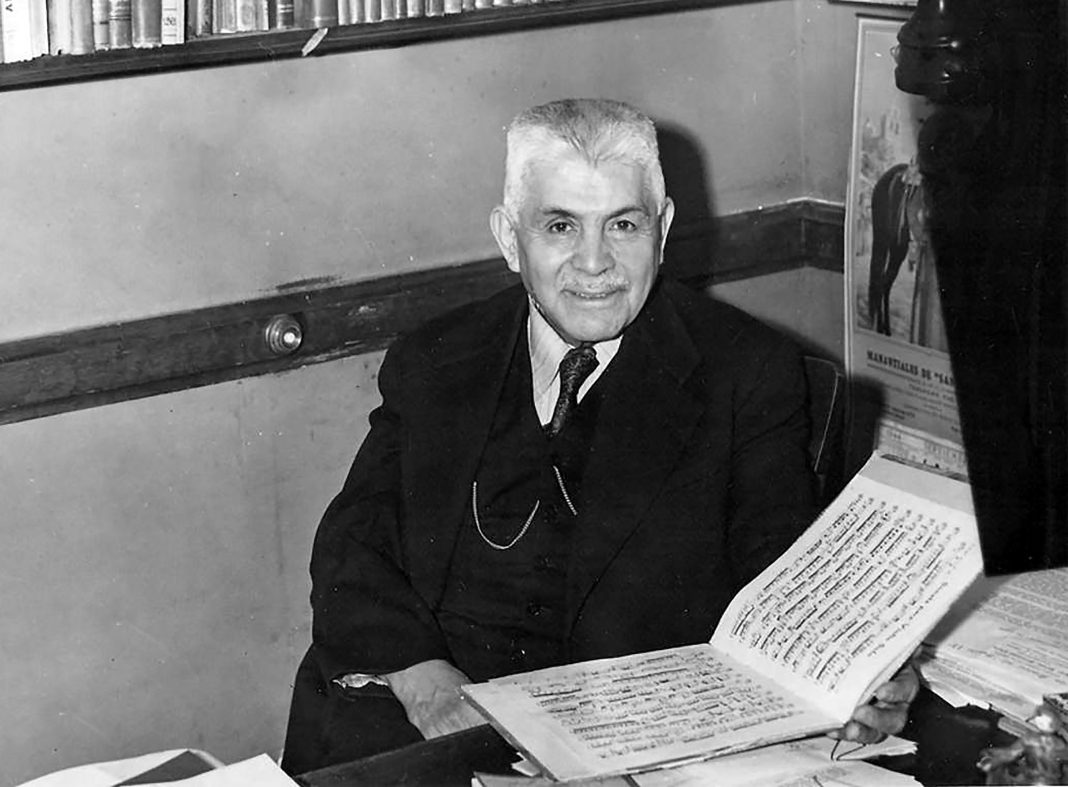

Así lo explicó Julián Carrillo en octubre de 1936 en la página 31 de la Revista Universidad de México. El compositor, director de orquesta, violinista y científico mexicano, impulsor de instituciones como la ahora Facultad de Música (FaM) y el Conservatorio Nacional de Música cumpliría 150 años el próximo 28 de enero.

“Hay que recuperar sus obras, ponerlas más a disposición de quien quiera escucharlas, tienen que ser parte de los programas de estudio, necesariamente para poderles dar su lugar, ni más, ni menos, dándoles la importancia que tienen en la historia de la música, no solo de México, sino en el mundo”, consideró Héctor Pablo Silva Treviño, especialista en composición y tecnología musical de la FaM de la UNAM.

En entrevista añadió que lo reconocen como un investigador sobresaliente en la microtonalidad, por ello “en cierto modo ganó su actualidad y venció en la posteridad, porque se incorporó la microtonalidad al lenguaje musical contemporáneo”.

Es significativo en la historia de la música mexicana, expuso Silva Treviño, pero al mismo tiempo para poder hacer una evaluación hay que situarlo en el contexto al que pertenece. Nació en 1875, a finales del siglo XIX.

“Su formación fue por el lado de la música germana, en Leipzig, Alemania, mientras que la mayor parte de sus contemporáneos optaron por ir a Francia. Hay que recordar que París era esa meca cultural”, apuntó el universitario.

Por curiosidad, como violinista, un día imaginó qué pasaría si tuviera los dedos más delgados y estrechos que correspondieran con las notas que necesitaba tocar, pues en ese instrumento llega un momento en que la posición indispensable es pegarlos lo más posible. Entonces, se le ocurrió con una navaja dividir las cuerdas para buscar posiciones intermedias entre las notas, relató.

Lo que encontró, abundó, es que en efecto se podía subdividir lo que normalmente se consideraba la dimensión mínima del semitono en unidades todavía más pequeñas, y entonces descubrió lo que después empezó a llamar el Sonido 13.

“Lo que se le ocurre es no solo semitonos, sino cuartos de tono, y luego tercios de tono, 16avos de tono, y lo que termina sucediendo es que pasa a armarse de una escala de 24 tonos que, claro, si tenemos 12 semitonos y los dividimos a la mitad, tenemos 24. Y si esos 12 los dividimos en tres cada uno tenemos 36 notas; si dividimos esos 12 semitonos en 16, tenemos 96, así terminó desarrollando su sistema”.

Sin embargo, apuntó Héctor Pablo Silva, no basta con definir lo anterior, hay que transformarlo en música, y realizó los primeros experimentos que desembocaron en el tema “Preludio a Colón”, en la que compuso una música con cuartos de tono, precisamente porque tenemos la idea de Colón como descubridor de un “nuevo mundo”.

Aniversarios

En una entrevista con Rafael Heliodoro Valle para la Revista Universidad de México en 1936, el compositor dijo que el Sonido 13 lo descubrió en 1895, por lo que en 2025 se cumplirán 130 años del hallazgo.

En la charla con Valle puntualizó: “Los números no tienen fin, y basado en mis experimentos, declaro, ante el mundo entero, que los sistemas musicales descubiertos por mí, son tan infinitos como los números, y entre ellos hay mundos y mundos de sistemas musicales que jamás producen tonos ni semitonos. Con todo este arsenal se logra tal riqueza de nuevos intervalos, de nuevas escalas, nuevas melodías, nuevas armonías, como jamás pudieron sospecharlo los músicos del pasado, por grandes y geniales que hayan sido”.

Se cumplirá también un siglo cuando en su faceta de director de orquesta junto con tres solistas, así como con el coro de los alumnos de la clase de Composición en el Conservatorio Nacional de Música y cinco instrumentistas, ofreció el primer concierto microtonal para demostrar sus teorías musicales en el Teatro Principal, que se encontraba ubicado en la calle Bolívar 30, Centro Histórico, el 15 de febrero de 1925.

El gran mérito de Carrillo es haber sido un hombre inventivo que se puso a diseñar instrumentos para realizar esta nueva música que él quería concebir, concluyó el investigador universitario de síntesis y procesamiento de sonido.